| Сам термин «галера» происходит от среднегреческого названия одного из типов корабля византийского военного флота — galea. Происхождение самого греческого термина не ясно.

История галеры в древность и античность:

Гребные боевые суда были известны в Древнем Египте, у финикийцев, архаических (микенских) греков, минойцев и других народов древности. О конструктивных особенностях кораблей той эпохи судить очень сложно, так как приходится делать это всего лишь по немногочисленным изображениям, большая часть из которых далека от реализма.

Намного больше известно о кораблях античности, включая классическую Грецию, эллинистический мир и Рим. Конструкция и боевые характеристики этих судов занимали умы людей начиная с отмеченной повышенным интересом к античному наследию эпохи Возрождения. К сожалению, общую картину их конструкции не удавалось восстановить в течение весьма длительного времени. Дело в том, что в середине первого тысячелетия нашей эры в Средиземноморье произошла полная и очень резкая смена кораблестроительной традиции, сопровождавшаяся забвением античных образцов и переходом к сооружению кораблей по «варварской», северо-европейской технологии, хорошо известной по позднейшим деревянным судам Средневековья и Нового времени. Первые реконструкции и оценки боевого применения античных галер, предпринятые ещё в XIX веке (в первую очередь — реконструкция Дюпюи де Лома, предпринятая по заказу Наполеона III), были очень далеки от истины, и именно в силу того, что опирались на уподобление греко-римских судов гораздо более поздним средневековым галерам, которые были намного массивнее и тяжелее при примерно тех же размерах.

Один из вариантов реконструкции греческой триеры.

В силу целого ряда причин до нас практически не дошли подлинные останки боевых кораблей этого периода, за исключением эпизодических находок таранов, якорей и других второстепенных элементов. Наиболее существенную роль здесь сыграл тот факт, что античные боевые суда были очень лёгкой постройки, почти не имели балласта, и, видимо, даже после потопления не уходили на дно, где могли бы сохраниться и со времен попасть в поле зрения морских археологов, как это происходило с античными торговыми судами. После боя победители буксировали затопленные корабли в сторону берега, где те ремонтировались либо разбирались на лом. Однако кропотливая работа исследователей, работавших с накопленными к тому времени археологическими, литературными, эпиграфическими и иллюстративными данными, позволила к 80-м годам XX века выстроить достаточно подробную картину устройства античных галер — высокоспециализированных быстроходных военных гребных судов, и даже построить полномасштабную модель триеры (тяжёлой галеры с тремя рядами вёсел) периода классической Греции (ок. 500 года до н. э.), заявляемую авторами проекта как аутентичную с точностью «до сантиметров ширины и метров длины».

При анализе конструкции этого корабля в первую очередь обращает на себя внимание то, что он сделан исключительно лёгким для своих размеров. При длине по ватерлинии порядка 30 м, трирема имела водоизмещение лишь около 40 тонн. При тех же ширине и осадке, корабль такого размера, построенный по считающейся сегодня традиционной технологии, имел бы водоизмещение никак не меньше 70 тонн. Такая лёгкость достигается за счёт особой формы корпуса, которая, в свою очередь, является прямым следствием применённой в строительстве корабля технологии. Более поздние корабли строили, начиная с остова: к прямому килю крепили вертикальные штевни и поперечные шпангоуты, после чего остов обшивали досками обшивки. В древнем Средиземноморье и лодки, и корабли строили совершенно иначе: начинали с обшивки, которую наращивали снизу вверх, от киля к бортам. Такая обшивка была силовой и в значительной степени определяла прочность корпуса благодаря тому, что её доски были соединены друг с другом деревянными шипами, входящими в отверстия в их соединяемых кромках. Поперечные элементы, подобные шпангоутам, также могли использоваться, однако устанавливались уже после сооружения обшивки и играли вспомогательную роль. В результате получался очень трудоёмкий в исполнении, зато лёгкий и прочный корпус-полумонокок обтекаемой формы с очень небольшой площадью карапасной (выпуклой яйцевидной) подводной части. С точки зрения дизайна, греко-римские суда были стилизованы под рыб.

Реконструировать эту технологию помогли описания Витрувия, а также находки древних кораблей, таких, как римских судов с озера Неми. Только после этого стало понятно, насколько сильно античное судостроение отличалось от средневекового, и насколько совершенные конструкции кораблей оно было способно выдавать. Сегодня греко-римские боевые галеры (в первую очередь, триремы) часто называют наиболее эффективными среди всех исторических гребных судов: их скорость достигала 9 узлов, то есть, лишь немного меньше, чем у современных гоночных гребных лодок. Правда, необходимо отметить, что это были корабли-спринтеры, способные развивать очень неплохие скорости лишь на короткой дистанции, в бою. В походе же обычно «работал» только один ярус вёсел, чаще всего средний, так как нижний находился слишком близко к воде и через прорези для вёсел корабль могло заливать; в «походном режиме» их обычно закупоривали.

Относительно же их конструкции в целом упоминается, что европейское судостроение подошло к близкому уровню лишь в XVIII веке. При этом не следует забывать, что, во-первых, греко-римские боевые корабли могли быть очень лёгкими, так как, в отличие от галер Средневековья, не несли тяжёлой артиллерии (для больших метательных машин строились специализированные суда, не участвовавшие в эскадренном бою, массовые же корабли скорее всего несли лишь лёгкие баллисты, вроде пехотных «скорпионов»), а во-вторых — они были приспособлены лишь к плаваниям в тихих водах, а при волнении старались укрыться в гавани. Застигнутые штормом в открытом море, греко-римские боевые корабли порой тонули целыми флотами. В Первую Пуническую войну посланный против сил Карфагена римский флот был застигнут штормом около юго-восточной оконечности Сицилии, в результате чего из 364 кораблей спаслось лишь 80, а число погибших превысили 100 тысяч. Это была катастрофа национального масштаба — по оценке современного историка, в ней погибло не менее 15 % пригодных к военной службе римлян. Зачастую подобные случайности оказывали существенное влияние на ход всей военной кампании. Автономность античных военных кораблей также была очень низка. На ночь старались пристать к суше, экипаж при этом сходил на берег и спал в палатках, так как корабль не обеспечивал приемлемой обитаемости для такого количества человек.

Основным оружием гребных кораблей греков был эмболон (лат. ростр) — подводный таран. Считается, что изначально он возник в качестве водореза на носу судна, и лишь около VIII в. до н. э. его стали усиливать и применять «по назначению». Видимо, одно время его делали заострённым, в виде шипа, но при этом имелся риск застревания в борту противника, поэтому его классический вариант имел уплощённую форму стилизованного трезубца. Такой таран не пробивал, а скорее проламывал борт. Отлитый из бронзы таран был прямым продолжением массивной килевой балки корабля, и ещё дополнительно усиливался расположенным на уровне ватерлинии усиленным поясом обшивки — бархоутом, так что энергия удара весьма эффективно гасилась, не повреждая сам корабль (при таране, просто прикреплённом к форштевню, неминуемо возникновение течи сразу после удара — именно это случилось с броненосцем флота Конфедеративных Штатов Америки «Вирджиния», у которого после тарана был сломан форштевень и появился дифферент на нос, что со временем вынудило его выйти из боя, даже несмотря на полную неуязвимость для пушек федерального флота). Даже у сравнительно лёгких бирем ростр по данным археологических раскопок мог весить до полутонны. Так что, разогнавшись до большой скорости, даже сравнительно лёгкая галера в 40 тонн водоизмещения без особого труда пробивала им борт противника, тем более, что последний был не слишком толст, опять же, для обеспечения высоких скоростных характеристик. Чтобы нос корабля не слишком глубоко внедрялся в корпус противника и не застревал, на поздних античных галерах применялся проэмболон — малый надводный таран, обычно имевший форму головы животного. Знали греки и другие способы поразить противника. Например, корабли сближались нос к носу и проходили вплотную друг к другу, либо наносился скользящий удар носом одного корабля в борт другого по касательной. Если экипаж одного из кораблей не успевал убрать вёсла, то их ломало, при этом травмируя гребцов и лишая корабль подвижности и маневренности, после чего он становился лёгкой жертвой тарана. Судя по всему, абордажной тактики греки классической эпохи широко не применяли, предпочитая таран, хотя на корабле могли находиться стрелки и некоторое количество солдат.

В течение веков тактика морских сражения в Средиземноморье была основана на использовании сравнительно небольших, но лёгких, быстрых и маневренных судов. Начиная с IV века до н. э., однако, наметилась явная тенденция к строительству всё более и более крупных боевых кораблей, которые могли нести большее количество войск и даже метательные машины. Уже переход к триреме дал качественный скачок в боевой эффективности: даже для следующей по «рангу» биремы было весьма сложно, пробившись сквозь три ряда вёсел, нанести триреме таранный удар, не говоря уже о том, что последняя ещё и несла существенно больше войск и имела более толстый борт. С этого момента первоклассным мог считаться лишь флот, состоящий из трирем, что могли позволить себе лишь немногие полисы, вроде Афин. Так что нет ничего удивительного в том, что за появлением трирем последовала своеобразная «гонка вооружений», результатом которой стало появление таких кораблей, как тетреры / квадриремы («четырёхрядники») и пентеры / квинкверемы («пятирядники»).

Уже греки были известны строительством огромных гребных боевых кораблей, таких, как tessarakonteres (англ.) (40), судя по письменным источникам имевший длину более 100 м. В источниках упоминаются и более крупные, чем квинкверемы корабли — гексеры (6), гептеры / септиремы (7), октеры (8), эннеры (9), децемремы (10), — вплоть до седецимрем (16). Это уже были в основном широкие и сравнительно «плоские», очевидно, малоподвижные платформы для метательных машин и перевозки десанта, между прочим, также весьма лёгкие для своих размеров благодаря малой осадке и яйцевидному днищу. Часто они даже не имели тарана. Строились они только во время боевых действий, иногда даже под конкретную боевую задачу. Их использовали для осады береговых укреплений, охраны своего берега, и намного реже в эскадренных сражениях для качественного усиления и артиллерийской поддержки отрядов более лёгких кораблей.

Расчёты показывают, что с точки зрения прочности предельная длина морского корабля, как и для любого деревянного корпуса, составляет для греко-римских судов около 90 метров. Более длинный корабль сломался бы на гребне волны. Видимо, на практике в качестве верхнего предела может быть принята цифра в 70 м (длина римских кораблей из озера Неми), однако очевидно, что «среднестатистические» корабли были существенно компактнее. Современные реконструкции квинкверемы и гептеры / септиремы — вероятно, наиболее крупных кораблей, непосредственно предназначенных для участия в эскадренном бою — исходят из длины по ватерлинии около 40-45 м при ширине корпуса до 6 м, осадке всего в 1,5-1,8 м и водоизмещении около 100—120 тонн (последняя оценка сильно разнится). Грузовые корабли могли быть намного больше — в морской археологии известны и 100-метровые образцы, но они были очень широкими и тихоходными, по сути — плотами для перевозки крупногабаритных грузов, вроде обелисков.

Из литературных источников нам достаточно хорошо известно устройство «двигателя» триеры / триремы — расположение её вёсел и гребцов. Правда, на старых реконструкциях могло встречаться некорректное расположение сидений гребцов (гребцов нижний рядов авторы реконструкций пытались располагать ближе к борту, а верхних — ближе к середине), в результате верхним гребцам пришлось бы орудовать огромными вёслами (пример). Однако со временем исследователи сумели в деталях восстановить картину, на настоящий момент считающуюся максимально приближенной к исторической (см. иллюстрацию). Упоминается, что на верхнем ряду сажали самых сильных и опытных гребцов, которых именовали транитами. Их работа была самой сложной, но и высоко оплачиваемой. Гребцы в среднем ярусе именовались зигитами, а в нижнем — таламитами.

Что касается того, сколько рядов вёсел и какое расположение гребцов имели корабли крупнее триремы, то этот вопрос уже вызывает значительные разночтения. Очевидно, уже корабль с пятью рядами вёсел выглядит совершенно фантастично, поэтому как правило считается, что рядов вёсел было не более трёх-четырёх. Однако не вполне понятно, к чему именно в таком случае относились сами числа, составлявшие названия кораблей. Некоторые исследователи считают, что они обозначают количество рядов гребцов, то есть, у пентеры было три ряда вёсел, а гребцы располагались в пять (частично пересекающихся) ярусов, в шахматном порядке. Их оппоненты утверждают, что при именовании кораблей учитывалось не только число рядов гребцов, но и их количество на одном весле, что делает более разумно выглядящими реконструкции децимрем (два ряда по пять гребцов, либо три ряда, из которых, к примеру, на двух нижних могло быть по четыре гребца, а на верхнем — по двое на весло) и, тем более, полирем с числом «ярусов» более 10. Впрочем, можно предположить и то, что данная классификация, претерпевая со временем существенные изменения, к римскому времени уже носила условный характер, и применительно к большим кораблям, не была основана на какой-либо одной единственной их характеристике, будучи просто числовым выражением общей мощи и боевой эффективности. То есть, к примеру, эннера (9) просто могла считаться втрое сильнее триеры (3) — безотносительно реального числа рядов вёсел. В таком случае, названия вроде tessarakonteres следует воспринимать фигурально, в качестве выражения небывалой мощи корабля. Между прочим, ни одна из иных интерпретаций последнего обозначения не даёт реалистичных результатов (максимальное число гребцов на одно весло по практическим соображениям не могло превышать 8 человек, так что «40-вёсельник» дали бы только 5 рядов по 8 гребцов в каждом, что весьма маловероятно). В любой случае, сам факт того, что на кораблях античности сажали больше одного гребца на весло, как это, несомненно, делали на позднесредневковых галерах, не может считаться окончательно доказанным. Считающаяся на данный момент наиболее достоверной реконструкция триеры / триремы исходит из предположения, что у этого корабля было три ряда вёсел, каждое из которых приводил в движение один гребец.

Римский военно-морской флот, в целом основанный на общих эллинистических образцах, делился на navis oneraria — чисто-парусные транспортные корабли, navis actuaria — лёгкие парусно-гребные, и navis longa — «длинные корабли», то есть, боевые галеры с длинным и узким корпусом. Римляне, став в ходе Пунических войн ведущей военно-морской силой региона, никогда не были великими мореплавателями, и старались превратить морские сражения в подобие сухопутного за счёт абордажного боя, поэтому в их флоте республиканского периода большие корабли — триремы, квадриремы и квинкверемы — играли ведущую роль. Они были больше трирем, хотя мы и не знаем точно насколько.

Римские корабли получили «ворона» (corvus) — штурмовой трап, который при помощи талей опускали на палубу вражеского судна, чтобы пехота могла перейти по нему. Для боя на расстоянии на верхней палубе имелись метательные машины или отряды лучников и пращников. Таранный удар же для таких крупных и уже не столь быстрых и маневренных, как триремы, кораблей был, с одной стороны, менее опасен — пробиться через несколько рядов вёсел и пробить более толстый корпус было существенно сложнее, а с другой — скорее всего, сложен или даже опасен для самого выполняющего манёвр, так что ростр постепенно (далеко не сразу) стал превращаться в декоративное украшение. Зато получила широкое распространение предназначенная для морской пехоты лёгкая палуба над банками гребцов (катастрома). Ей римляне накрывали даже небольшие биремы, которые во флотах греков и эллинистических государств обычно оставалась открытыми («афракта», или лат. navis aperta, в отличие от более тяжёлых кораблей с катастромой — «катафракта», лат. navis tecta). Были и navis turrita — корабли с башенноподобной надстройкой на палубе, служившей для укрытия воинов абордажной команды.

Аппиан в своих «Гражданских войнах» так описывает действия римских кораблей в бою:

Когда назначенный день наступил, при громких криках бой начался с состязания гребцов, бросавших как машинами, так и руками камни, зажигательные снаряды, стрелы. Затем и сами суда стали разбивать друг друга, ударяя или в бока, или в эпотиды — выдававшиеся спереди брусья, — или в носовую часть, где удар был сильнее всего и где он, сбрасывая экипаж, делал корабль неспособным к действию. Некоторые суда, проплывая мимо, осыпали друг друга снарядами и копьями.

Корабли из оз. Неми были, вероятно, построены примерно так же, как и большие римские военные корабли, использовавшиеся в качестве плавучих платформ для артиллерии. Судя по письменным источникам, сооружение столь крупных (70 м в длину, 20 в ширину) кораблей для римских судостроителей не было чем-то экстраординарным.

Navis lusoria — позднеримский лёгкий боевой корабль, использовавшийся против германцев на реках Рейн и Дунай.

Римляне обладали очень развитой производственной базой, и при необходимости могли строить тяжёлые корабли в огромных количествах. По имеющимся оценкам, в годы Первой Пунической войны (264—241 гг. до н. э.) ими было построено более тысячи тяжёлых кораблей начиная от триремы, не считая более лёгких. Правда, при этом были приняты некоторые упрощения конструкции, видимо, снизившие боевые качества кораблей. Например, штевни и части киля делали прямыми, без привычного по классическим триерам элегантного изгиба, тараны могли делать из дерева с оковкой бронзой, и так далее. Однако некоторое снижение боевых свойств более чем окупалось количеством. Судя по всему, римское судостроение даёт первые примеры не только крупносерийного строительства судов, но и защиты их металлической бронёй. Нередко упоминается, что для защиты от зажигательных снарядов их корабли могли частично оковываться железными или бронзовыми листами. Именно такова квинквирема в реконструкции Коразини, причём листами металла окована и катастрома. Впрочем, был и более дешёвый способ — особым образом обработанные шкуры.

Современная интерпретация изображения дромона из византийского текста IX в.

Ситуация стала меняться ближе к императорскому периоду Рима, причём решительный перелом приходится на период битвы при Акциуме. В этом сражении флот Октавиана Августа, состоявший в основном из сравнительно лёгких кораблей, в большинстве своём принадлежавших к типу заимствованных у иллирийских пиратов либурн, разновидности бирем (были и однорядные либурны-униремы / монеры; видимо, это название относилось не к количеству рядов вёсел, а к боевой роли корабля), разгромил укомплектованный большими кораблями — вплоть до децимрем — флот Антония, судя по всему, широко применив зажигательные снаряды. Имперский Рим, не имевший более на превратившемся в «Римское озеро» Средиземном море достойных противников, не видел смысла содержать флоты весьма дорого обходившихся казне крупных кораблей. Либурны, имевшие по 25 вёсел на борт, составляли костяк его флота. Они, а также более лёгкие униремы с 12 парами вёсел, легко справлялись с пиратами и лодками варваров, а роль тяжёлых кораблей играли немногочисленные триремы. Вскоре, впрочем, исчезли и они — последнее упоминание о триремах относится к битве при Геллеспонте (англ.) в 324 году н. э. 20 либурн брали на борт полную когорту — 600 воинов, чего было вполне достаточно для решения любых стоявших перед римским флотом данного периода задач.

Именно в таком виде флот был унаследован восточной Римской, или Византийской империей. К V веку восточно-римский историк Зосим ещё знал о существовании трирем, но писал, что искусство их постройки давно утрачено. Византийский флот этого периода состоял из дромонов, бывших дальнейшим развитием либурны. На изображении из византийского текста IX века дромон всё ещё имеет подводный таран в носовой части и форму, в целом соответствующую римским образцам, однако впоследствии он превратился в полный аналог западной средневековой галеры и строился уже по средневековой, а не античной технологии.

В Тёмные века средневековой Европы античные судостроительные техники были полностью потеряны. Развитие средневекового судостроения началось «с нуля» — то есть, с лодки. В данном случае в качестве прототипа, видимо, выступила имевшая более или менее общее устройство у различных германских народов ладья, с её классическим для современного деревянного судостроения набором корпуса из продольного киля и поперечных шпангоутов.

Ранние этапы эволюции средневековой средиземноморской галеры скрыты от глаз историка. Доводы о возможности заимствования общей концепции этого корабля у византийских дромона или селандии остаются не более, чем догадками. Галера предстаёт перед нами в последние века первого — первые столетия второго тысячелетия уже во вполне развитом виде, со своей достаточно сложной и весьма характерной конструкцией, в элементах которой довольно трудно уловить черты её непосредственных предков.

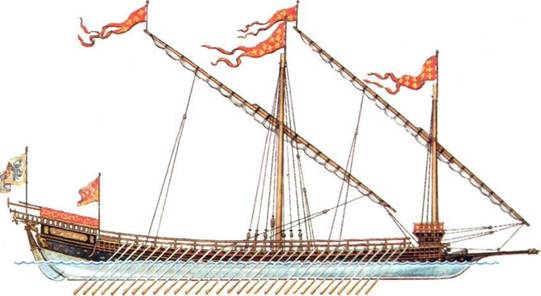

Считается, что галеры в современном представлении впервые появились в бассейне Средиземного моря, вероятно — в Венеции, около VII века, и, судя по всему, предназначались для защиты от налётов северных пиратов на «длинных судах», представлявших собой просто большие гребные лодки. Собственно, и в конструкции самой ранней галеры хотя и смутно, но ещё угадывается весьма специализированная форма длинной и узкой мелко сидящей лодки, правда, с обшивкой вгладь, а не характерной для североевропейского судостроения клинкерной (внакрой). Этот тип судна активно развивался до XIII века, после чего без особых конструктивных изменений, входя в состав военных флотов европейских стран до XVIII, а кое-где и до середины XIX века. О галерах этого периода сохранилось очень много информации, включая чертежи и даже модели.

Это были сравнительно небольшие суда с длинным и узким (примерно 8:1) корпусом, открытой палубой, низким бортом и малой осадкой. Так, принадлежавшая к типу galia sottil («обычная», «ординарная», то есть, стандартного типа) галера времён жившего во второй половине XIII века Карла Анжуйского имела, судя по сохранившимся документам, общую длину 39,3 м, длину по килю — 28,03 м, углубление 2,08 м, ширину самого корпуса в миделе — 3,67 м, и общую ширину по внешним балкам, на которые опирались вёсла — 4,45 м. У неё было 108 вёсел, большинство из которых были длиной 6,81, а некоторые — по 7,86 м, и два больших кормовых рулевых весла длиной по 6,03 м. Примечательно, что гребные вёсла были почти вдвое длиннее, чем у античных кораблей. Каждое весло приводил в действие один гребец, которых на каждой банке (скамье) сидело трое. На более поздних галерах число гребцов на весло могло доходить до 6, редко до 7-8, а вместо рулевых вёсел появился руль, прикреплённый к ахтерштевню. Мачт было две, передняя высотой 16,08 м и расположенная в середине корпуса 11-метровая, обе толщиной 79 см. Они несли латинские паруса, реи которых имели длину 26,72 и 17,29 м соответственно. Водоизмещение корабля по современной оценке достигало 80 тонн в полностью гружёном состоянии.

Наиболее характерная деталь средневековой галеры — это возведённая на палубе широкая платформа для гребцов, на внешний продольный брус которой — аутригер, апостис, постицу — опирались вёсла. Банки гребцов были доведены почти до самого аутригера. Такое решение позволяло совместить широкие, вмещающие до 6-8 гребцов (на поздних образцах) скамьи-банки, между рядами которых в середине корабля оставался ещё и довольно широкий проход — куршея, с узким, создающим небольшое гидродинамическое сопротивление корпусом. Во многом именно поэтому средневековье не знало кораблей с многоярусным расположением вёсел и банок гребцов, аналогичных античным (на античных кораблях гребцы сидели внутри самого корпуса, аутригер же служил только упором для вёсел верхнего ряда).

Тактика средневековых галер существенно отличалась от использовавшейся в античные времена. Таран, который стал «выходить из моды» уже в римское время, окончательно перестал применяться. Вместо ростра у неё имелся очень длинный гальюн, оканчивающийся шпироном — надводным тараном. В бою галера шла на вражеское судно, стараясь вонзить в его борт заострённый наконечник надводного шпирона или наскочить всем длинным гальюном на низкую палубу другой галеры. После этого воины переходили на корабль противника по гальюну как по мостику. Судя по всему, имелись на галерах и метальные машины, установленные на площадке в носовой части. Впоследствии, после XIV века, их вытеснила артиллерия. Классический вариант вооружения галеры — одна тяжёлая пушка, установленная в носу посередине корпуса, и две более лёгкие по бокам от неё. Такое вооружение оставляло галеру уязвимой для боковых атак. Поэтому на фальшборте между вёслами устанавливали также маленькие пушки, стрелявшие с вилки (фальконеты, серпентины и подобные). Кроме того, каждая галера имела отряд стрелков из луков или арбалетов, позднее — из огнестрельного оружия. В бою галеры старались действовать группами, прикрывая уязвимые борта друг друга.

Существовали и облегчённые, упрощённые галеры, такие, как парусно-гребные фрегаты (fregate), галиоты (galeotte), фусты (fuste), бригантины (bregantini), скампавеи, и другие типы. Они имели меньшую боевую ценность, чем «чистые» galia sottil, и использовались главным образом для посыльной службы и береговой охраны. Названия некоторых из этих них впоследствии были использованы для совершенно других разновидностей уже чисто парусных судов.

В целом, галеры были эффективны главным образом в тихую погоду, когда они могли развивать довольно высокую скорость, при одновременной невыгодности этой ситуации для парусников. При этом скорость галеры была хоть и велика, но отнюдь не чрезмерно: в течении более или менее длительного времени она могла поддерживать ход лишь в 4,5-5 узлов, с обязательным последующим отдыхом экипажа. При хорошем ветре быстроходные парусные корабли легко уходили от галер. Очень большие ограничения на действия галерных флотов накладывала погода, часто заставляя их оставаться в порту по много дней к ряду. Плавания их даже в Средиземноморье длились только с конца апреля по октябрь, за исключением коротких выходов для поддержания формы гребцов или периодов необычно хорошей зимней погоды. Плавали как правило вдоль берега, все основные сражения с участием галер также происходили у побережья. Даже не сильный шторм для галеры был смертельно опасен. Особенно это стало заметно после того, как на них стали ставить артиллерию. Иногда в шторм её даже приходилось выбрасывать за борт, чтобы разгрузить нос и сохранить корабль. Автономность галеры была достаточно низка, главным образом из-за малых запасов воды на борту, а воды гребцам требовалось много. Быстрые переходы были возможны только при хорошем снабжении, которое осуществляли вспомогательные парусные суда, сопровождавшие галеры или осуществлявшие с ними рандеву в установленных точках маршрута. Наиболее же эффективны были плавания между базами снабжения, от гавани до гавани.

С развитием судостроения и, в особенности, тяжёлой артиллерии становится очевидным преимущество парусных судов. Уже к 1400-м годам основную силу военного флота составляли когги или нефы, а галеры стали превращаться во вспомогательные корабли. После Лепанто (1571 год) крупных сражений чисто галерных флотов не было. В основном галеры применялись для десантных операций, так как могли нести большое число воинов, а также для охраны побережья и поддержки парусников в бою, в особенности на спокойной воде. В XVII веке их в значительной степени потеснили шебеки, которые имели более развитое парусное вооружение и хорошую мореходность, и аналогичные им корабли.

Тем не менее, они ещё долго сохраняли популярность в акваториях внутренних морей — Средиземного и, в особенности, Балтийского, побережье которого изобилует шхерами и мелкими бухтами, действие в которых парусных кораблей весьма затруднено. Непосредственными потомками этих галер были гребные канонерские лодки. В XIX веке канонерки получили паровые машины и броню, при этом порой сохраняя расположение вооружения, аналогичное средневековым галерам. Пример таких кораблей — российские канонерские лодки типа «Бобр», у которых единственное тяжёлое орудие было установлено так же, как на средневековой галере. Любопытно, что одновременно с этим корабль имел и характерный для античных галер подводный таран, вновь вошедший моду во второй половине XIX века.

Средневековые галеры были не только боевыми, но и торговыми судами. Так как в раннее средневековье плавания в Средиземном море были отнюдь не безопасны, большие экипаж этих кораблей приходились весьма кстати. Дорогостоящие грузы, вроде золота, старались перевозить именно на «длинных судах» — галерах, которые, при сравнительно небольшой вместимости, всё же при необходимости могли постоять за себя или уйти от погони, в отличие от практически беззащитных «круглых» судов — парусников. Всё это составляет резкое отличие от античной эпохи, когда на боевых кораблях не было места даже для комфортного проживания имеющегося экипажа, не говоря уже о каком-то грузе, а перевозки грузов были практически целиком уделом «круглых судов».

Существовали и специальные тяжёлые торговые галеры («бастард-галеры» — это название отражало их суть как помеси галеры с отдельными чертами «круглых» судов). Первыми их применили венецианцы около самого конца XIII века. В середине корпуса они напоминали типичную галеру, хотя и более широкую (6:1), а полная корма и высокий, тупой нос уже больше напоминали парусники. Тяжёлые галеры имели большую осадку и могли нести более развитое парусное вооружение. Венецианский флот по сути принадлежал республике — то есть, был государственным; государство же своими указами устанавливало размеры, снаряжение и комплектацию судов экипажами. В источниках упоминаются, что они делились на узко специализированные по торговым маршрутам типы: «Фландрия» для плаваний в Нидерланды, «Трабзон» для портов Черноморского бассейна, «Александрия» для торговли с Египтом и Ближним Востоком, и, наконец, «Романия» — для самой Италии. «Фландрия» могла нести груз до 140 тонн. Впоследствии, к середине XV века, все они были сведены к одному унифицированному типу с грузоподъёмностью около 250 тонн. К этому времени торговая галера уже имела три мачты с развитым парусным вооружением, отчасти напоминающим каравеллу, и как правило шла под парусами, используя вёсла лишь для маневрирования.

Достигнув в XV веке расцвета, торговые галеры довольно быстро исчезли уже в первой половине следующего, XVI, в связи с быстрым развитием артиллерии, которая сделала имеющие оборонительное вооружение из лёгких пушек парусники весьма выгодными, так как их экипаж был намного меньше, чем у галер.

Между тем, к XVI веку на основе развития тяжёлой галеры появилась её ещё более крупная и хорошо вооружённая разновидность — галеас, переходный тип от галеры к хорошо вооружённому чисто парусному кораблю. Эти корабли были существенно крупнее галер, в особенности по водоизмещению, и имели бортовую батарею из сравнительно лёгких орудий, расположенных над или между банками гребцов. Их создатели хотели получит крупный мореходный корабль, который мог бы нести мощное артиллерийское вооружение и хорошо ходил бы под парусом, но при этом был маневренным в бою не становился беспомощен в штиль и при слабом ветре.

Галеас оказался тупиковым путём: лишь в какой-то степени сочетая преимущества парусника и гребного корабля, он в полной мере унаследовал, и даже усилил при взаимном наложении, их недостатки. Он ходил под парусами хуже парусника и на вёслах хуже галеры. По иронии судьбы, именно появление галеаса как верха развития «линии галеры» стало началом конца «длинных судов» вообще и перехода пальмы первенства к судам «круглым» — парусникам. Создававшийся в качестве плавучей орудийной платформы, галеас уверенно доказал преимущество крупного корабля с мощным артиллерийским вооружением: в битве при Лепанто турки так и не смогли взять на абордаж галеасы венецианцев, те же безнаказанно расстреливали корабли мусульман из своих орудий, ведя бой каждый с несколькими галерами. Однако именно в роли «плавучего форта» сам по себе галеас оказался плох: он мог нести не более 10 тяжёлых орудий в башенноподобной настройке на носу и ещё 8 в корме; остальные пушки, которых могло быть до нескольких десятков, были лёгкими. При этом галеас требовал огромного экипажа, так как на нём должно было одновременно находиться как большое количество гребцов, так и множество моряков для работы с гигантскими парусами.

В конечном итоге, победил тип крупного чисто парусного артиллерийского корабля, несущего уже несколько десятков тяжёлых орудий, расположенных вдоль высвободившегося от вёсел борта — сначала каракки, а затем и галеоны. Их дальнейшее развитие привело к появлению в XVII веке линейных кораблей. Сами поздние галеасы часто напоминали больше парусные суда с рядом вёсел вместо нижней орудийной палубы. Уже в эпоху развитого парусного флота в средиземноморских флотах существовали достаточно крупные гребные галеоны, у которых вёсла были вспомогательным движителем. В Турции их называли «гёке» (Göke). Применение их, впрочем, было достаточно ограниченно.

Одно время галеры также были излюбленными кораблями средиземноморских пиратов. Однако и здесь их достаточно быстро вытеснили более мореходные шебеки, галиоты и аналогичные корабли, у которых паруса всё же были основным движителем, а вёсла использовались в основном в бою или для сложного маневрирования.

История при Петре I:

В 1694 году по приказу Петра I в Голландской республике была заказана 32 вёсельная галера[1], части которой со всеми принадлежностями должны были доставить в Архангельск в следующем году, а оттуда, скорее всего, на Волгу и в Каспийское море[2]. Доставленная в Москву голландская галера послужила образцом для строительства галер Азовского флота, части которых были срублены к концу февраля 1696 года на верфи в селе Преображенское. Каждая галера отправлялась в сопровождении командира и команды. Подробная информация об этом сухопутном походе не сохранилась. Известно, что в нём переправляли 27 кораблей со значительным количеством строительных материалов, досок, брёвен и др., что в условиях рано начавшейся весны потребовало скорее всего необычных средств перевозки.

2 апреля в Воронеже торжественно были спущены на воду три галеры[3]: «Принципиум», «Святой Марк» и «Святой Матвей». 7 апреля погода вновь испортилась. Поэтому остальные галеры спускали позже. Первый отряд 8 галер выступил под командованием командира галеры «Принципиум» Петра Алексеева (царя Петра I)[3]. 8 мая на галере «Принципиум» Пётр I составил 15 правил, который был объявлен как Указ по галерам[4]. Галеры принимали участие в осаде Азова(оддна из самых мощных крепостей Турции).Первые в России галеры имели до 50 вёсел и до 20 пушек. Число галер в отдельные годы достигало более 200 единиц.Пётр I также успешно применял галеры в боевых действиях против Швеции в Северной войне в шхерных районах Финского и Ботнического залива.

|